建設業の独立開業でよくある失敗例!成功のポイントや新しい選択肢も紹介

「技術には自信があるけど、独立したら仕事が本当に取れるのか不安…」

「資金や経営の知識がなくて、失敗したら生活が立ち行かなくなるのではないか」

建設業で独立を考える人の多くが、こうした悩みを抱えています。実際、建設業で独立開業しても失敗に終わるケースも見られ、資金や経営知識の不足、受注経路の未整備など、避けられるはずの課題につまずくことも少なくありません。

この記事では、建設業で独立開業する際によくある失敗例や、ゼロからの起業と事業承継(M&A)の2つの開業ルートを解説します。

さらに、必要な資格・許可や成功のためのポイントも整理しました。独立を目指す方が自分の目標に向かって前向きに挑戦できるよう、ぜひ参考にしてください。

目次

建設業の独立開業でよくある失敗例を4つ紹介

建設業の独立開業においては、思わぬ落とし穴にはまり失敗してしまうケースが少なくありません。独立を志す多くの人が直面しやすい失敗パターンであり、事前に理解しておくことでリスク回避につながります。

・仕事が取れない

・経営の知識がなく経営業務が進まない

・リソースが足りず仕事が進まない

・大手との価格競争で利益が出ない

それぞれの原因と対策を順に確認していきましょう。

仕事が取れない

独立後に直面する大きな課題の一つが、仕事を安定的に確保することです。開業したばかりの段階では知名度も乏しく、実績も十分でないため、新しい顧客を獲得するのは容易ではありません。

受注がなければ収入は生まれず、当然ながら利益も残りません。さらに、競争の激しい建設業界では価格競争に巻き込まれるリスクも高く、結果として利益を確保するのが難しくなるケースも少なくないのです。

原因:集客力や信用、認知度が不足している

建設業で独立しても、最初の段階では顧客からの認知度や信頼が十分に得られないことが多いです。特に広告や営業活動を軽視していると、新規案件を獲得できずに売上が立たない事態に陥ります。

顧客が工事を依頼する際には実績や紹介を重視する傾向が強く、独立直後はどうしても不利です。さらに、オンラインでの情報発信を行わないと比較検討の段階で候補にすら入れません。信用と集客力の不足は、最も典型的な失敗要因の一つといえます。

対策:露出を増やしたり集客施策を改善したりする

こうした状況を防ぐためには、積極的に露出を増やすことが不可欠です。具体的には、ホームページやSNSで施工事例を発信する、地元紙や業界誌に広告を出すなどが効果的です。また、見込み客に直接アプローチできる展示会や地域イベントに参加するのも有効です。

特に近年は検索エンジン経由で業者を探す顧客が多いため、SEO対策を施したサイト運営が信頼獲得の第一歩となります。営業努力と情報発信を両輪で進めることで、仕事が取れないというリスクを回避できます。

経営の知識がなく経営業務が進まない

建設業で独立しても、経営業務を十分にこなせずに経営が行き詰まってしまう例は少なくありません。特に、売上の管理や資金繰り、税務処理といった基礎的な経営スキルが不足していると、事業を継続するのが難しくなります。

また、利益率を正しく把握できないまま価格を設定すると赤字に陥る危険性もあります。独立後は施工の技術者であると同時に経営者でもあるため、事業全体を見渡す視点を持つことが欠かせません。

原因:経営に関する知識が不足している

独立後には、現場の作業だけでなく経営業務全般を担わなければなりません。しかし職人としての技術に長けていても、経営の知識が不足していると事業を軌道に乗せるのは困難です。

たとえば資金繰りの管理、利益率の把握、契約書や請求書の作成などは基本的なスキルですが、慣れていないとトラブルや赤字を招きます。「経営が苦手だから」と避けると、事業はすぐに行き詰まってしまいます。

対策:勉強したり専門家を雇ったりする

経営業務を円滑に進めるには、必要な知識を自ら学ぶか、専門家の力を借りるのが現実的です。中小企業診断士や税理士、公認会計士などに相談すれば、資金計画や経営戦略を客観的にチェックしてもらえます。

また、自治体や商工会議所が提供する創業セミナーや補助金説明会も役立ちます。経営は技術以上に重要な要素であり、積極的に学ぶ姿勢が失敗を防ぎます。

リソースが足りず仕事が進まない

独立すると、施工に加えて営業や事務処理、経理管理といった幅広い業務を自ら担う必要が出てきます。特に一人親方として事業を始めた場合、その負担は非常に大きくなりやすいのが現実です。

その結果、作業の遅延や顧客対応の質の低下につながることもあります。さらに長時間労働や過労によって体調を崩し、事業そのものを続けられなくなるリスクも否定できません。

原因:リソース配分や採用が上手くいっていない

建設業では現場の人手や資材の確保が事業の成否を左右します。しかし、独立直後は十分な人材を確保できず、リソース不足に悩まされるケースが目立ちます。特に複数現場を同時に受注した際に人員が足りなくなり、納期遅延や品質低下を引き起こすことがあります。

また、資材の調達や外注先との連携が弱いと、現場が滞りやすくなります。リソース不足は信頼の失墜につながる重大なリスクです。

対策:雇用や外注、協業を検討する

人材を雇用するだけでなく、外注や協業を積極的に活用することが有効です。必要に応じて派遣やアルバイトを活用したり、同業者と協力関係を築いたりすることでリソースを柔軟に確保できます。

さらに、資材や機材の調達先を複数持っておくと供給リスクを減らせます。人材・資材の調達ルートを多角化することが、安定した事業運営につながります。

大手との価格競争で利益が出ない

建設業は競合が多く、特に独立したばかりの事業者は受注を優先して値下げに走るケースが少なくありません。しかし、低価格での契約を繰り返すと利益が圧迫され、事業の維持そのものが難しくなるリスクがあります。

薄い利益を積み重ねるやり方では、経費の増加に耐えられず資金繰りが厳しくなることも珍しくありません。こうした状況を避けるには、価格だけに頼らない差別化戦略を築くことが不可欠です。

原因:USPをアピールできていない

大手建設会社との競争では、価格だけで勝負すると中小業者は不利になります。独立したばかりの事業者が大手と同じ価格競争に挑めば、利益が圧迫されるだけでなく、サービスの質も低下しかねません。

ここで重要なのは、自社の強み=USP(独自の売り)を明確に打ち出せているかどうかです。専門分野の実績や地域密着の迅速対応などをアピールできなければ、差別化はできません。

対策:コスト配分の見直しや差別化を図る

利益を守るためには、コストを削減しながらも他社との差別化を進めることが重要です。たとえば、省エネ住宅に特化する、アフターサービスを強化するなど、自社ならではの特徴を打ち出すと顧客に選ばれやすくなります。

また、過剰な値下げ競争は避け、品質やサービスでの付加価値を示すべきです。自社のUSPを戦略的に伝えることで、価格競争から脱却できます。

建設業を事業承継(M&A)するという選択肢

建設業で独立を目指す際、ゼロから会社を立ち上げる以外に事業承継(M&A)によって既存の会社を引き継ぐという方法があります。すでに営業基盤や取引先、従業員を抱える会社を引き継ぐため、独立直後から安定した収益を見込めるのが大きな利点です。特に後継者不足に悩む建設業者は多く、優良な譲渡案件が市場に出ていることも実は珍しくありません。

一方で、M&Aには譲渡価格や負債、既存従業員との関係など、慎重な判断を求められる要素もあります。事業承継を選ぶ場合は、専門家に相談し、適正価格や契約内容をしっかり確認することが不可欠です。リスクを抑えつつ建設業を始めたい人には、M&Aは有力な選択肢となるでしょう。

詳しくは「事業承継をする場合」で解説しているので、参考にしてください。

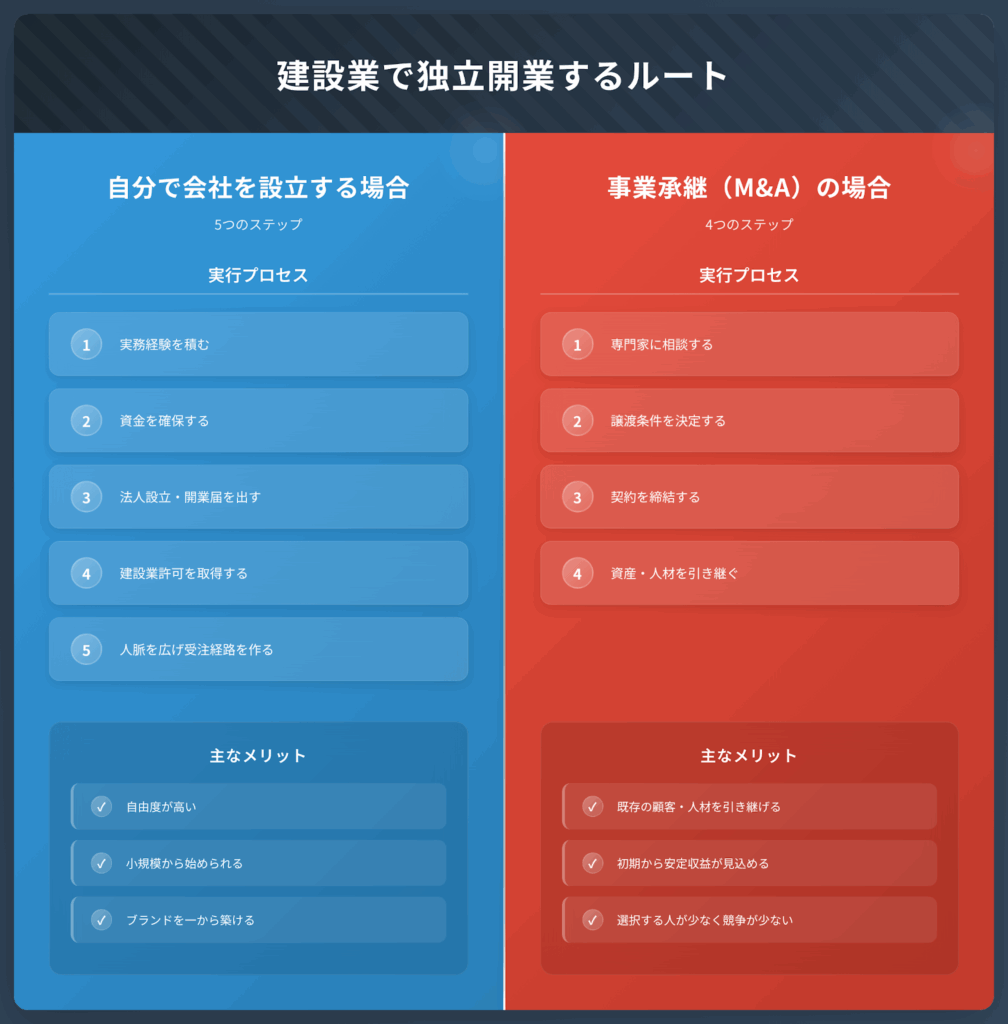

建設業で独立開業する手順

建設業で独立を目指す場合、「自分で会社を設立する」か「既存事業を承継する」かの2パターンの方法があります。どちらを選ぶにしても、必要な準備を段階的に進めることが成功の鍵です。以下では、それぞれの方法における具体的な手順を解説します。

自分で会社を設立する場合

建設業で独立を目指す際に最も多い方法が「自分で会社を設立する」パターンです。手順を整理して進めることで、準備不足による失敗を防ぐことができます。以下の流れを押さえておきましょう。

・会社で実務スキルと実績を磨く

・独立に必要な資金をしっかり確保する

・開業届や法人設立などの手続きを行う

・建設業の許可を正式に取得する

・取引先・人脈を広げて受注経路を作る

これらを順序立てて実行することで、経営の土台を固め、独立後に安定して経営できる体制を整えられます。

会社で実務スキルと実績を磨く

建設業で独立する際には、単なる施工スキルだけでなく、工程管理や発注者との交渉、クレーム対応といった幅広い経験が求められます。勤務先の会社で現場監督やプロジェクト管理を経験しておくと、独立後にスムーズに経営を進められます。

また、具体的な実績は顧客からの信頼を得る大きな材料になります。独立前に資格取得や施工事例を積み重ねておくことは、開業後の受注獲得を有利にする重要な準備といえるでしょう。

独立に必要な資金をしっかり確保する

建設業は初期投資が大きい業界であり、資材や機械設備、人件費、下請けへの支払いなど、まとまった資金が必ず必要になります。十分な資金がないまま独立すると、受注しても工事途中で資金繰りが行き詰まる危険性があります。

そのため、自己資金の蓄積に加え、金融機関の融資や自治体の補助金を積極的に活用することが大切です。さらに、売上が入金されるまでの運転資金を確保しておくことで、安定した経営が可能になります。

開業届や法人設立などの手続きを行う

独立にあたっては、税務署への開業届や法人登記などの手続きが欠かせません。個人事業主として始めることも可能ですが、法人化することで社会的信用度が高まり、大規模工事や公共工事の入札にも参加できるようになります。

なお、こうした手続きは専門家のサポートを受ければスムーズに進められます。法人設立と同時に社会保険や雇用保険の加入手続きも必要になるため、計画的に進めることが重要です。

建設業の許可を正式に取得する

建設業で一定規模以上の工事を受注するためには、建設業許可の取得が必須です。取得には経営業務管理責任者の経験や資本金の要件を満たす必要があり、審査を経て初めて許可されます。

許可を持たない場合は小規模工事に限定され、事業の拡大が難しくなります。独立後に安定した受注を目指すためには、早い段階から許可取得の準備を進めることが不可欠です。

取引先・人脈を広げて受注経路を作る

建設業での成功は、安定した案件の確保にかかっています。知人や下請けからの紹介だけでは限界があるため、積極的に取引先を開拓する必要があります。

地域の建設業協会や異業種交流会に参加することで人脈を広げられますし、自社サイトやチラシを活用して集客力を高めることも有効です。複数の受注経路を確保しておくことで、景気や市場環境の変化にも強い経営を実現できます。

事業承継をする場合

既存の建設業者を引き継ぐ「事業承継」は、ゼロから立ち上げるよりも安定した経営をスタートできる方法です。すでに顧客や従業員、設備が整っているため、独立直後から案件を受注しやすいという大きなメリットがあります。

・事業譲渡に詳しい専門家へ相談する

・譲渡価格・内容を取り決める

・正式に譲渡契約を締結する

・資産や負債などを移転する

ここからは、事業承継を進める際の具体的な手順を解説します。

事業譲渡に詳しい専門家へ相談する

建設業の事業承継は、契約条件や法的要件が複雑で専門的な知識を必要とします。自己判断で進めてしまうと、後に負債や契約上のトラブルが発覚するリスクが高まります。そのため、M&Aに精通した弁護士や会計士、中小企業診断士などの専門家に早い段階から相談することが重要です。

専門家は価格の妥当性や契約条件の整合性を確認し、スムーズな承継をサポートしてくれます。独立希望者にとっては、安心して事業を引き継ぐために必須な作業といえるでしょう。

譲渡価格・内容を取り決める

事業承継では、会社の資産や負債、従業員の雇用条件、既存の取引契約などを含めて譲渡内容を具体的に取り決めます。価格交渉の際には、単純な資産価値だけでなく、顧客基盤や将来の収益性も考慮する必要があります。

適正価格を見極められないと、過大な負担を背負ったり、逆に売り手との信頼を損ねる可能性があります。そのため、第三者による企業価値評価を受けることが望ましいです。透明性のある条件設定を行うことで、承継後の経営を安定させやすくなります。

正式に譲渡契約を締結する

譲渡価格や条件に合意ができたら、次に行うのが正式な契約の締結です。契約書には、譲渡範囲や支払い条件、引き継ぎ後の責任分担など、細かい取り決めを明記する必要があります。

不備があると承継後に予期せぬトラブルが発生するリスクがあるため、必ず弁護士などの専門家に確認してもらいましょう。適切に契約を締結することで、事業の継続性が担保され、独立後も安心して経営に集中できます。

資産や負債などを移転する

契約締結後は、実際に資産や負債を移転する手続きに進みます。不動産や機械設備の名義変更、金融機関との契約切り替え、従業員の雇用契約の引き継ぎなどが含まれます。これらを漏れなく行うことで、独立後も既存の顧客や従業員と円滑な関係を維持できます。

承継は単なる所有権の移動ではなく、会社全体の経営基盤を引き継ぐ行為であるため、細部にまで注意が必要です。きちんと移転を完了させることで、承継後の事業運営を安定させることができます。

【必読】建設業の独立開業を失敗したくないなら

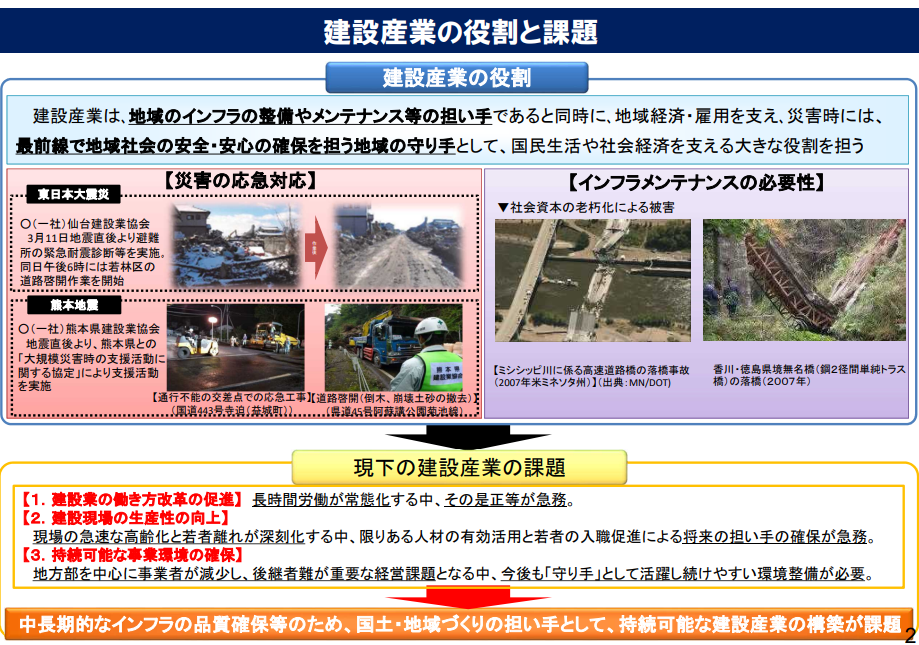

出典:国土交通省「最近の建設業を巡る状況について」

建設業で独立を考える際、多くの人がゼロから会社を立ち上げる道を選びます。しかし、現実には資金不足や営業基盤の欠如、経営経験の不足といった壁に直面し、開業後数年で撤退するケースも少なくありません。「技術があれば独立できる」という思い込みは危険であり、十分な準備と経営者視点がなければ失敗のリスクは高まります。

そこで注目すべきなのが事業承継(M&A)による独立です。すでに顧客基盤や従業員を抱える企業を引き継ぐことで、ゼロから集客や信用を築く負担を大幅に減らすことができます。もちろん譲渡価格や負債の精査など注意点はありますが、専門家を活用すればリスクをコントロールしつつ承継を進められます。

また、M&Aを選ぶ人はまだ多くなく、競争相手が少ないために成功の余地が大きいのも特徴です。後継者不足に悩む建設会社は全国に多く存在しており、承継希望者とのマッチングも進みやすい状況があります。

失敗を避けたいなら、M&Aを選択肢に入れることも視野に入れるべきでしょう。

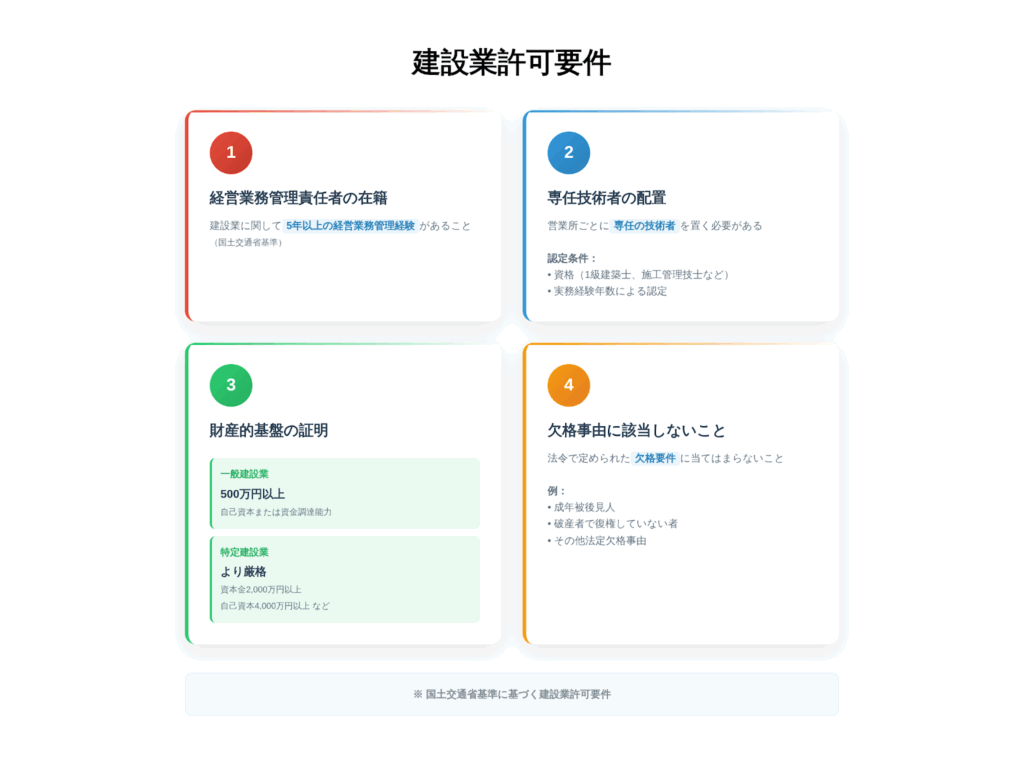

建設業の開業に必要な資格や許可

建設業で独立するには、単に会社を設立するだけでなく、法的に必要な資格や許可を整えることが不可欠です。資格や許可がないと受注できる工事の範囲が制限され、経営の幅も大きく狭まります。 ここでは、独立を考える際に押さえておくべき主要な資格や許可のポイントを整理します。

・建設業の業種

・建設業許可の種類

・建設業許可の取得要件

正しく準備を進めることで、開業後のスムーズな事業運営につながります。

建設業の業種

建設業は、国土交通省の定めにより「土木一式工事業」「建築一式工事業」の2業種と、「とび・土工工事業」「内装仕上工事業」など27の専門工事業に分かれ、合計29業種に分類されています(国土交通省)。

独立を目指す際には、自分がどの業種で開業するのかを明確にすることが第一歩です。例えば「内装仕上工事業」であれば、専任技術者の配置など特有の要件を満たす必要があります。業種を正しく定めることで、建設業許可申請に必要な条件をクリアしやすくなり、将来的な事業拡大にも備えることができます。

建築業許可の種類

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。一般建設業許可は、比較的小規模な工事を対象とする事業者に適しており、下請契約の金額が一定規模未満の場合に利用できます。

一方、特定建設業許可は、発注者から直接請け負う工事において、下請契約の合計額が一定の金額を超える場合に必要となり、大規模な工事を元請として扱う際に不可欠です。令和7年2月1日以降はその基準が引き上げられ、建築一式工事業では8,000万円以上、それ以外の工事では5,000万円以上となっています(国土交通省)。

独立を目指す際には、将来の事業規模や受注したい工事の種類を見据え、どちらの許可を取得すべきかを慎重に検討することが求められます。

建設業許可の取得要件

建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者の在籍や専任技術者の配置、さらに財産的基盤の証明が必要です。国土交通省の許可基準によれば、経営業務管理責任者は建設業に関して5年以上経営業務を管理責任者として経験していることが求められます(国土交通省)。

また、財産的要件としては、自己資本が500万円以上であること、またはこれに準ずる資金調達能力を有することが一般建設業許可の申請条件に含まれています。これらの基準を満たせないと許可が下りないか、受注できる工事が制限される可能性があります。

独立を成功させるためには、こうした要件を早めに確認し、資金力や人材体制を整えておくことが不可欠です。

建設業の独立開業に関するよくある質

最後に、建設業の独立開業に関するよくある質問に回答します。

・建設業の独立開業で失敗する理由はなんですか?- ・建設業の職人は独立すると儲かりますか?

- ・建設業で失敗するリスクを下げるにはどうするべきでしょうか?

建設業の独立開業で失敗する理由はなんですか?

建設業の独立が失敗する主な理由は、資金計画の不足、営業基盤の未整備、そして経営知識の不足です。技術には自信があっても、集客や契約管理、資金繰りといった経営面を軽視すると黒字倒産に至るケースもあります。

また、下請け依存によって価格競争に巻き込まれることも失敗要因です。経営者としての準備不足が最大のリスクといえるでしょう。

建設業の職人は独立すると儲かりますか?

独立して成功すれば高収益を得ることは可能ですが、必ずしもすぐに儲かるわけではありません。受注経路を持たない状態で独立すると、最初の数年は案件獲得に苦労し、資金が枯渇するリスクが高まります。

一方、安定した顧客基盤を築き、効率的に経営できれば収益は大きく伸ばせます。儲かるかどうかは準備と経営次第といえます。

建設業で失敗するリスクを下げるにはどうするべきでしょうか?

失敗を避けるには、まず資金計画を徹底し、複数の受注経路を確保することが重要です。さらに、経営知識を学ぶか専門家に相談し、経営判断の質を高めることが必要です。

また、ゼロからの立ち上げに不安がある場合はM&Aによる事業承継も有効な選択肢です。既存の顧客や従業員、経営ノウハウを引き継ぐことができるため、リスクを大幅に軽減できます

まとめ

建設業の独立開業は大きな挑戦であり、成功すれば高収益ややりがいを得られますが、資金不足・経営知識の欠如・人材不足・価格競争など失敗のリスクも高いのが現実です。「技術があれば何とかなる」という発想では不十分で、経営者としての準備が不可欠です。

失敗を避けるためには、経営知識を学び、事業計画を練り、資金や人材を確保し、独自の強みを打ち出すことが重要です。特にゼロから立ち上げる場合、集客や信用の獲得に時間がかかり、初期の壁を越えられずに撤退する例も少なくありません。

そこで、近年注目されているのが事業承継(M&A)による独立です。まだ利用者が多くないため競争が少なく、既存の顧客や人材を引き継げる点で成功の余地が大きい方法です。後継者不足に悩む会社を承継することで、経営上のリスクを最小化しながら安定した経営を始められるのが最大のメリットです。

自分の目標やスキルに応じて、最適な成功の道は異なります。さまざまな方法を比較検討し、自分に合った形で独立を実現していきましょう。この記事が、建設業で独立開業を志す方々にとって少しでも参考となり、前進の一助となれば幸いです。