建設会社のM&Aとは

こんにちは!

建設会社専門M&A仲介サービス”BuildMA”運営事務局です。

いきなりですが皆さまは「M&A」という言葉をご存じですか?

しかし、実は建設業界、さらには年商1,000万円以下の小規模の世界でも行われているんです。

ですがM&A自体、予備知識や事前準備をしておかないと成功させることがとても難しくなります。大切な建設会社を他人に譲渡・売却すること、買収して新たに建設事業を始めたいという大きな決断をする前に、ある程度の知識を身につけてから交渉に挑みましょう。

このページではM&A、その中でも特に建設会社のM&A入門として、建設会社特有のM&A概要や動向といった基本から、みなさまの抱えている不安を払拭するような、M&Aを成功させるポイントまで、わかりやすく解説していきます。

★ページの最後には、弊社が提供している建設会社専門M&Aサポートサービスの詳細ページやアドバイザーにLINEで簡単に問い合わせ(無料)ができるリンクを載せていますので、ご興味をお持ちの方は、是非そちらをクリックしてみてください!

目次

建設会社のM&Aとは

そもそも、M&A(エムアンドエー)とは、

Merger(合併)and Acquisitions(買収)

の略称です。もう少し身近な言葉を用いるのであれば、合併・買収というよりも「譲渡」の意味合いがわかりやすいかもしれません。

この「譲渡」は、経営不振や後継者問題、セカンドライフ・他事業展開に向けてなど、さまざまな理由から不動産会社を手放そうとしている方々にとって、廃業一択だった選択の幅を広げています。

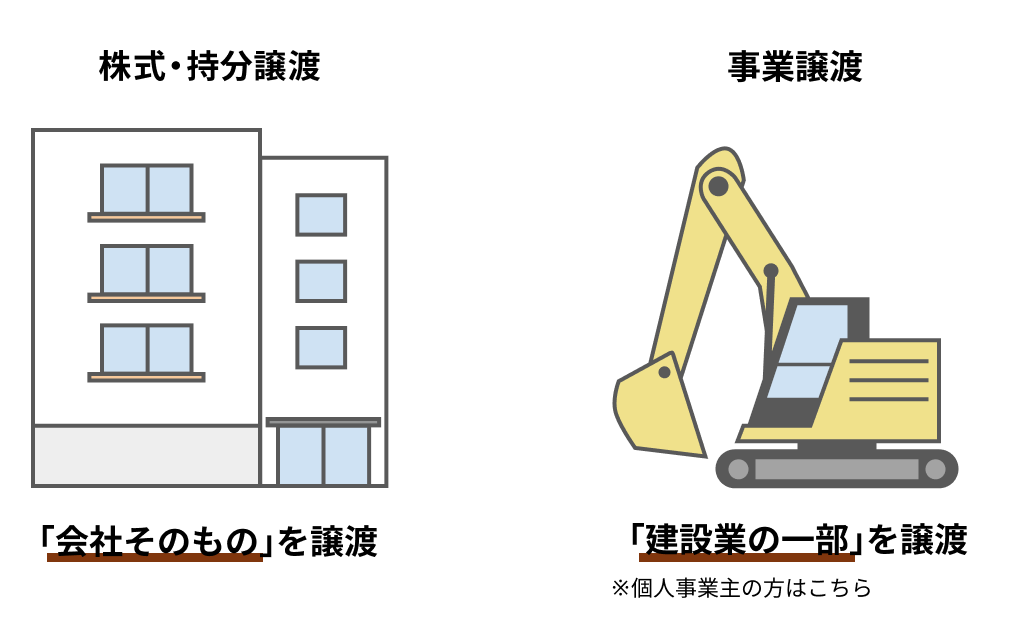

実際に建設会社を譲渡する場合、譲渡の種類は大きく2つに分かれます。「会社そのもの」を譲渡する株式譲渡・持分譲渡と「建設事業のみ」を譲渡する事業譲渡です。

株式・持分譲渡は、会社の資産、負債を含めて契約関係を全て引き継ぐことになります。

一方で、事業譲渡の場合は、契約関係ではなく、屋号や顧客を含む運営ノウハウ、事務所にある什器類が譲渡の対象になります。例えば賃貸借契約や、社員との雇用契約、管理物件との管理契約などは新たに結び直す必要があります。

どちらの譲渡形式を選ぶかは、お客様の事業形態や財務状況により異なります。メリット・デメリットなども含め、顧問税理士の先生や、仲介業者のアドバイザーにご相談すると良いかもしれません。

建設会社M&A業界の動向

昨今、建設会社の譲渡は増加しています。

その理由はいくつか考えられますが、今回は譲渡する側・譲渡を受ける側・外部環境の3つの観点から、要因を探ってみましょう。

譲渡する側

・コロナウイルスの影響で集客が落ち込んでしまった

・建設業界の変化についていけず、撤退を考え始めた

・年齢的に引退したいが、後継者が身内にいない

・別の事業に資金やマンパワーを集中させたい

ネガティブな理由から、ポジティブな理由まで様々です。実際に、弊社にお問い合わせいただく方の多くは、上記理由がきっかけとなっています。

譲渡を受ける側

・既存の顧客や取引先、プロジェクトがそのまま継続できる

・既存の建設会社が持っている運営ノウハウや業界の経験を引き継ぐことができる

・特定の地域やセグメントにおいて競争優位性を高めることができる

建設業界は、特に都市化の進行や老朽化した建物の再建築が必要となる中で、安定した収益源を確保しやすいと考え、建設業を始める人が多いです。しかし、自身で1から建設業を始めるとなれば、そのための費用や手間が相当数かかります。

それを、既存顧客や取引企業を既に抱えている企業を買収することで、すぐにスタートできる、ということがとても大きなメリットになっています。

外部要因

これはスモールサイズの「M&A」そのものの認知が少しずつ広がっていることや、ビルドマのような建設会社を専門とする仲介業者ができたことで、特に小規模の建設会社を譲渡することのハードルが低くなっていることが考えられます。

そして、実際に弊社でお手伝いした案件では、後継者がおらず廃業がほぼ決まっていた建設会社の継続が決まったり、赤字事業を全く別業種の方が引き継いで、一気に売上規模を伸ばしていたりと、譲渡する側、受ける側それぞれにメリットがあったケースが多々あります。

建設会社M&Aの目的

前章で「建設会社のM&Aの件数は増加している」と紹介しました。この章では、前章と重なる部分もございますが、建設会社を譲渡する側、譲渡を受ける側はどのような目的で譲渡をする(受ける)のかをご紹介します。

譲渡する側

建設事業を撤退するため

資金繰りの悪化で経営状況が苦しいという建設会社が多いことも事実です。また、ご紹介したように、業界の変化をキャッチアップすることができない、モチベーションが続かず、事業から撤退する場合に、譲渡をするという選択肢が考えられます。

顧客や社員・建設会社自体の継続

前述の撤退に付随して、譲渡をすることで、その建設会社は存続し、顧客や社員の居場所を残すことができ、いきなり別の建設会社を探さなくてはいけない、働き先がなくなってしまうという状況を防ぐことができます。後継者探しも、このパターンに該当するといえます。

別事業に集中するため

建設事業を譲渡することで、譲渡益が入り、別事業にその資金を投下することができます。また、これまで建設事業に割いてきた時間やマンパワーを、力を入れたい事業に集中させることができます。

譲渡を受ける側

0→1をショートカットするため

先述したものと重複しますが、つまるところ、どのような方でも譲渡を受ける側の大きな理由はこの1点であると言えます。新規で建設会社を立ち上げる場合、法人立ち上げ、資金調達、許可証やライセンスの取得、採用や教育、受注の確保…とさまざまなタスクがあります。

このタスクを大幅にショートカットすることができ、しかも人材や既存顧客をもった状況からスタートができることは、とても大きな要素です。

独立して建設会社をスタートさせたいが、大きなリスクを取れない、イニシャルコストがかけられない、異業種からノウハウがない状況で始める場合など、どのような場合においても、M&Aという選択肢はとても魅力的であると言えます。

建設会社M&Aのさらなるメリット

さらに、不動産会社を譲渡すること、譲渡を受けることでは、今までお伝えしたこと以外にどのようなメリットが考えられるのかについてもご紹介します。

譲渡する側

撤退費用がかからない、譲渡金が入る場合もある

建設会社を廃業する際の撤退費用は、解散登記や従業員への退職金、契約解除、資産処分、税務処理、借入金の返済など、さまざまな要素が絡みます。

撤去費用には、設備や不動産、車両、廃棄物の処理、専門家への報酬などの要素を含めると、数百万円から数千万円程度のコストがかかると言われていますが、譲渡をすることでこのコストをかけずに済ませることができるのです。

さらに、状況によっては譲渡金が入るため、マイナスを減らすどころか、プラスを作ることができる、というのもM&Aの魅力の1つです。

顧客や社員に廃業のアナウンスをせずに済む

廃業する場合は、物的な撤去と同時に、現在利用してくださっている顧客や、勤務している社員にもアナウンスをする必要があります。

しかし、誰にとっても言いづらい内容であることは間違いありません。安心できる誰かが、今後引き継いでくれるとなれば、辛いアナウンスをせずに済みます。

譲渡を受ける側

既にある歴史、信頼やノウハウを獲得することができる

その場所で運営をしてきているという歴史、それによって得てきた信頼、元々ある運営フローを引き継ぐことができます。目新しさは新規設立よりも劣りますが、そうした実績を引き継ぐことで、より事業を安定した状態でスタートさせることができます。

建設会社の場合、既存の顧客や契約を引き継げることで、安定した仕事の確保、顧客との信頼関係の維持、過去の実績の活用、長期的なビジネス関係の構築、業界内での評判やネットワークを引き継げることに魅力に感じて、買収を希望する方も増えています。

また、場合によっては、ホームページのドメインパワーなども引き継ぐことができるため、集客もやりやすいこともあります。

建設会社のM&Aを成功させるための4つのポイント

はじめに「M&Aは予備知識と事前準備が必要」とお伝えしました。これまで大切に経営されてきた建設会社を譲渡する・譲渡を受けるという大きな決断をされたみなさまが、M&Aで失敗しないためにおさえておきたいポイントを4つご紹介します。

ポイント① M&Aの目的を明確にさせる

物事にはメリットがあればデメリットもあるのは当然のことです。これはM&Aにも当てはまります。メリットとデメリットの双方を理解したうえで、なぜ譲渡という方法を選択したのか、どこに魅力を感じたのか。

譲渡する側は廃業や立て直しをするより良い選択なのか、受ける側は0から物事を進めるよりも良い選択なのかを、よく考える必要があります。

ポイント② 現状把握と売り出しポイントの制定(譲渡する側)

あなたが譲渡しようと考えている建設会社はいわば商品です。それが今どのような状況で、どこをウリとして譲渡を進めていくのかを明確にする必要があります。譲渡を受ける側は、条件をみて詳細を問い合わせるため、条件となるウリを押し出すと交渉に進みやすくなります。受ける側それぞれによって求める条件は変わりますが、例えば立地や収支状況を重視している方は一定数おり、ウリとして大きいといえます。

ポイント③ 譲れないポイントと譲歩するバランス

M&Aは売り手と買い手の両者がいて成り立つものです。それぞれに譲れないポイントがあると思いますが、妥協点を見つけることも重要です。わかりやすい例で金銭面をあげると、譲渡する側はなるべく高く売りたい、譲渡を受ける側はなるべく安く買いたい、となるのが通常です。

どちらも納得する場所を見つけ、上手く着地点を見つける必要があります。もし、あなたがどうしても譲れないポイントに相手が強く交渉してきたらその時は縁がなかったと考えて、次に進むこともひとつの戦略です。

ポイント④ 信頼できるM&A会社を選ぶ

建設会社のM&Aは、自分で買い手や売り手を見つけて交渉することも可能ですが、忙しい中から互いに時間を作り、適切な形で交渉や手続きを進めることは非常に難しいため、多くの方がM&A業者を通して交渉を進めます。大事な分岐点となるM&Aであるからこそ、信頼できるM&A仲介業者を見つけ相談しながら進めていくことが成功につながります。

建設会社M&A会社の選び方

先ほど信頼のできるM&A仲介業者を見つけることが成功の第一歩だと述べましたが、一概に仲介業者といっても、強みが異なります。

そこで「何を基準に選べばいいか分からない!」という方へM&A仲介業者選びのポイントを、大きく2つお伝えします。

ポイント① 専業業者であること

理想的なM&Aの成立には、仲介業者の精通度やお客様に対する適確なアドバイス、成立までの対応力とスピードが重要なポイントです。特に過去の経験や成功事例数は視覚的な判断材料になります。譲渡例をサイトに掲載している企業も多いため、一度目を通してみてください。また、建設会社を専門とするM&A仲介業者であれば、保持している情報量や経験値が高いため、よりスピーディーに交渉が進みやすくなります。

ポイント② 報酬体系があっているか

報酬体系は仲介業者ごとに異なり、想定している予算と適合しているかも大きなポイントです。 報酬体系を公表している企業は多いため、何社か比較して判断することが重要です。

繰り返しになりますが、信頼できる仲介業者を見つけることこそ、後悔しないM&Aの実現を成功させる重要な鍵です。

さらに成功に近づくために、WEBサイト上で判断できない点や、不明な点はまずは問い合わせてみましょう。実際に説明を受けることで具体的にイメージしやすくなり、なにより担当者の雰囲気や取引に対する姿勢がわかります。こちらも、これから契約までを共に行う仲介業者を選ぶうえで大きな判断材料となるかもしれません。

建設会社M&Aの手順

先述の通り、建設会社をM&Aする場合、自分自身で行うケースと、仲介業者に依頼をするケースとが大きく考えられます。双方のメリット・デメリットを比較し、決めていくことが必要です。

この章では、自分自身で行うケース、仲介業者に依頼するケースとで、進め方がどのように変わってくるのか、紹介します。

①自分自身で行う場合

①準備期間

譲渡する側は譲渡先を見つけるために、知り合いの経営者に声をかけたり、個人で利用できるM&Aプラットフォームや、都道府県が主導している事業承継センターを利用するなどして、募集を始めます。譲渡を受ける側も、自ら買収先を見つけ、検討を行います。

②交渉期間

交渉先が見つかったら日程を調整し実際に面談をし、さらに話を前に進めていく場合は不動産会社の内見も行います。何度か面談を重ねたのち、双方が交渉を続ける意向がある場合は、基本合意を締結し最終契約に進んでいきます。基本合意とは、一般的にこれ以降締結した相手との単独交渉に入り、譲渡に向けてより具体的に話を進めていきましょう、という意思表示のようなものになります。個人間のやりとりでは、基本合意を締結しないパターンも多くあります。

③最終契約期間

最終契約に向けて、対象事業(会社)のリスクや問題点を抽出するDD(デューデリジェンス)を行います。これは最終的な金額などの交渉面をすり合わせるための重要な作業となります。その後、今までの交渉、基本合意、DDを踏まえて譲渡契約を結び、決済が行われます。譲渡金のやり取りは契約時(もしくは契約後)に行われ、引き継ぎに移ります。

上記の流れで建設会社のM&Aが進んでいきますが、その際に使用する資料や契約書の作成、面談日程の交渉などを全て自ら行う必要があります。個人で交渉相手を見つけ、お互いの日程調整や適切な形での交渉・手続きを進めることは難しいといえます。そのため、M&Aは専門家にサポートを依頼する方が多いです

②仲介業者を通す場合

仲介業者を通した場合、資料・契約書の手配や面談日程の調整は仲介業者のサポート内容に含まれます。

①準備期間

準備期間では、譲渡する側は仲介業者とアドバイザリー契約を締結し、情報提供を行います。その情報を基に、仲介業者は概要書を作成し、自身がもつ引き継ぎ手リストにアプローチをしたり、媒体掲載を行います。

②交渉期間

仲介業者は、アプローチした候補先や興味があり、問い合わせを受けた候補者と、この案件についての面談を行います。

基本的に、仲介業者が譲渡する側の窓口として全ての対応を行います。特に、普段建設会社の経営にも入っているオーナーにとっては、このやりとりを全て仲介業者が代行することで、手間を減らすことができます。

この中で温度感の高い候補者を譲渡する側に紹介し、トップ面談を行います。そのトップ面談や現地内見を経て、候補者を1人に絞り、基本合意を締結します。

このタイミングで手数料の一部を仲介業者に支払うことが一般的です。

③最終契約期間

最終契約期間は個人で行う場合と同じ流れです。

いよいよ大詰めとなる最終契約では、契約内容などを再度確認し、少しでも不明な点は交渉相手や仲介業者に問い合わせることが重要です。

おわりに

以上が建設会社のM&Aの概要になります。建設会社を手放そうと考えている方の選択肢としてM&Aという方法もあることを頭の片隅に入れていただけたら幸いです。

また、M&Aでは聞きなじみのない単語が多く使われます。「用語の解説を知りたい。」という方へ、用語解説集を別ブログにて紹介しておりますので是非ご覧ください!

「M&A」ってなに?|M&Aをする前に知っておきたい主要な用語をご紹介

その他の不動産M&Aに関するブログはこちらから

↓ ↓ ↓

当社ブログページ https://build-ma.com/helpful/

建設会社の M&Aはビルドマにご相談ください

M&Aを個人で行うのは、時間がかかったり、手順が多く複雑です。そのため、建設会社のM&A初心者の方は、仲介業者に頼ることをお勧めします。

弊社は建設会社のM&Aサポートを展開しており、適確なアドバイスができる社員が揃っております。

今まで築いてきた大事な建設会社の譲渡・購入という大きな決断に寄り添い、最後までサポートいたします。まずは相談だけでもという方も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください!

★ビルドマのサポートについて詳細を知りたい方は こちら(HPへ移動します)

★LINEでお手軽問い合わせ 建設会社の「買収」に興味がある方